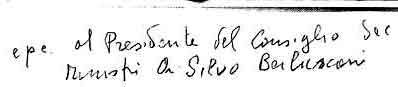

C’è una lettera che chiede a Silvio Berlusconi di “mettere a disposizione una delle sue reti televisive”

e aggiunge una minaccia: “Se passa molto tempo ed ancora non sarò indiziato del reato di ingiuria, sarò costretto

ad uscire dal mio riserbo che dura da anni…”. Il messaggio, che prova come le pressioni siano proseguite dopo

la prima missiva attribuita all’ambiente dei Corleonesi e resa pubblica questa estate, sarà pubblicato su “S”,

il magazine che guarda dentro la cronaca, in edicola da sabato 24 ottobre: il documento, trovato nell’archivio

di don Vito Ciancimino, è indirizzato per conoscenza al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e ribadisce la richiesta

di cessione di una tv alludendo a un “evento” che si sarebbe potuto verificare “sia in sede giudiziaria che altrove”.

“S” ha chiesto una perizia grafologica sul testo. Da una prima analisi la grafia utilizzata risulta compatibile con

quella dell’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino: una differenza sostanziale con l’altra lettera, acquisita agli atti

del processo d’appello contro Massimo Ciancimino, per la cui paternità sono stati esclusi sia don Vito che il figlio.

A differenza del messaggio precedente, inoltre, quello attribuibile al sindaco del Sacco di Palermo riporta

un’indicazione precisa sulla collocazione temporale: Berlusconi viene definito “presidente del Consiglio dei Ministri”,

una condizione nella quale – se si fa eccezione per gli ultimi mesi di vita di Vito Ciancimino

Berlusconi si trovò per 252 giorni,nfra la primavera del 1994 e l’inverno successivo.

|

|

Tra mafia e Stato

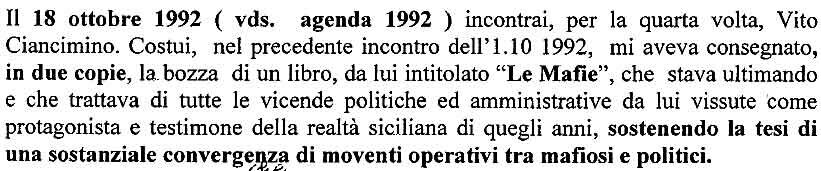

Ma dopo l'arresto del padrino, i boss puntarono su Forza Italia e Silvio Berlusconi 21 ottobre 2009 Lirio Abbate L'uomo che uccise Giovanni Falcone - di cui "L'espresso" anticipa il contenuto dei verbali inediti - sostiene che sarebbe Nicola Mancino, attuale vice presidente del Csm che nel 1992 era ministro dell'Interno, il politico che avrebbe "coperto" inizialmente la trattativa fra mafia e Stato. Il tramite sarebbe stato l'ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, attraverso l'allora colonnello Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno. L'ex responsabile del Viminale ha sempre smentito: "Per quanto riguarda la mia responsabilità di ministro dell'Interno confermo che nessuno mi parlò di possibili trattative". Il contatto politico Riina lo rivela a Natale. Mediata da Bernardo Provenzano attraverso Ciancimino, arriva la risposta al "papello", le cui richieste iniziali allo Stato erano apparse pretese impossibili anche allo zio Binu. Ora le dichiarazioni inedite di Brusca formano come un capitolo iniziale che viene chiuso dalle rivelazioni recenti del neo pentito Gaspare Spatuzza. Spatuzza indica ai pm di Firenze e Palermo il collegamento fra alcuni boss e Marcello dell'Utri (il senatore del Pdl, condannato in primo grado a nove anni per concorso esterno in associazione mafiosa), che si sarebbe fatto carico di creare una connessione con Forza Italia e con il suo amico Silvio Berlusconi. Ma nel dicembre '92 nella casa alla periferia di Palermo, Riina è felice che la trattativa, aperta dopo la morte di Falcone, si fosse mossa perché "Mancino aveva preso questa posizione". E quella è la prima e l'ultima volta nella quale Brusca ha sentito pronunziare il nome di Mancino da Riina. Altri non lo hanno mai indicato, anche se Brusca è sicuro che ne fossero a conoscenza anche alcuni boss, come Salvatore Biondino (detenuto dal giorno dell'arresto di Riina), il latitante Matteo Messina Denaro, il mafioso trapanese Vincenzo Sinacori, Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella. Le risposte a quelle pretese tardavano però ad arrivare. Il pentito ricorda che nei primi di gennaio 1993 il capo di Cosa nostra era preoccupato. Non temeva di essere ucciso, ma di finire in carcere. Il nervosismo lo si notava in tutte le riunioni, tanto da fargli deliberare altri omicidi "facili facili", come l'uccisione di magistrati senza tutela. Un modo per riscaldare la trattativa. La mattina del 15 gennaio 1993, mentre Riina e Biondino si stanno recando alla riunione durante la quale Totò ù curtu avrebbe voluto informare i suoi fedelissimi di ulteriori retroscena sui contatti con gli uomini delle istituzioni, il capo dei capi viene arrestato dai carabinieri. Brusca è convinto che in quell'incontro il padrino avrebbe messo a nudo i suoi segreti, per condividerli con gli altri nell'eventualità che a lui fosse accaduto qualcosa. Il nome dell'allora ministro era stato riferito a Riina attraverso Ciancimino. E qui Brusca sottolinea che il problema da porsi - e che lui stesso si era posto fin da quando aveva appreso la vicenda del "papello" - è se a Riina fosse stata o meno riferita la verità: "Se le cose stanno così nessun problema per Ciancimino; se invece Ciancimino ha fatto qualche millanteria, ovvero ha "bluffato" con Riina e questi se ne è reso conto, l'ex sindaco allora si è messo in una situazione di grave pericolo che può estendersi anche ai suoi familiari e che può durare a tempo indeterminato". In quel periodo c'erano strani movimenti e Brusca apprende che Mancino sta blindando la sua casa romana con porte e finestre antiproiettile: "Ma perché mai si sta blindando, che motivo ha?". "Non hai nulla da temere perché hai stabilito con noi un accordo", commenta Brusca come in un dialogo a distanza con Mancino: "O se hai da temere ti spaventi perché hai tradito, hai bluffato o hai fatto qualche altra cosa". Brusca, però, non ha dubbi sul fatto che l'ex sindaco abbia riportato ciò che gli era stato detto sul politico. Tanto che avrebbe avuto dei riscontri sul nome di Mancino. In particolare uno. Nell'incontro di Natale '92 Biondino prese una cartelletta di plastica che conteneva un verbale di interrogatorio di Gaspare Mutolo, un mafioso pentito. E commentò quasi ironicamente le sue dichiarazioni: "Ma guarda un po': quando un bugiardo dice la verità non gli credono". La frase aveva questo significato: Mutolo aveva detto in passato delle sciocchezze ma aveva anche parlato di Mancino, con particolare riferimento a un incontro di quest'ultimo con Borsellino, in seguito al quale il magistrato aveva manifestato uno stato di tensione, tanto da fumare contemporaneamente due sigarette. Per Biondino sulla circostanza che riguardava Mancino, Mutolo non aveva detto il falso. Ma l'ex ministro oggi dichiara di non ricordare l'incontro al Viminale con Borsellino. Questi retroscena Brusca li racconta per la prima volta al pm fiorentino Gabriele Chelazzi che indagava sui mandanti occulti delle stragi. Adesso riscontrerebbero le affermazioni di Massimo Ciancimino, figlio di don Vito, che collabora con i magistrati di Palermo e Caltanissetta svelando retroscena sul negoziato mafia- Stato. Un patto scellerato che avrebbe avuto inizio nel giugno '92, dopo la strage di Capaci, aperto dagli incontri fra il capitano De Donno e Ciancimino. E in questo mercanteggiare, secondo Brusca, Riina avrebbe ucciso Borsellino "per un suo capriccio". Solo per riscaldare la trattativa. Le rivelazioni del collaboratore di giustizia si spingono fino alle bombe di Roma, Milano e Firenze. Iniziano con l'attentato a Maurizio Costanzo il 14 maggio '93 e hanno termine a distanza di 11 mesi con l'ordigno contro il pentito Totuccio Contorno. Il tritolo di quegli anni sembra non aver portato nulla di concreto per Cosa nostra. Brusca ricorda che dopo l'arresto di Riina parla con il latitante Matteo Messina Denaro e con il boss Giuseppe Graviano. Chiede se ci sono novità sullo stato della trattativa, ma entrambi dicono: "Siamo a mare", per indicare che non hanno nulla. E da qui che Brusca, Graviano e Bagarella iniziano a percorrere nuove strade per riattivare i contatti istituzionali. I corleonesi volevano dare una lezione ai carabinieri sospettati (il colonnello Mori e il capitano De Donno) di aver "fatto il bidone". E forse per questo motivo che il 31 ottobre 1993 tentano di uccidere un plotone intero di carabinieri che lasciava lo stadio Olimpico a bordo di un pullman. L'attentato fallisce, come ha spiegato il neo pentito Gaspare Spatuzza, perché il telecomando dei detonatori non funziona. Il piano di morte viene accantonato. In questa fase si possono inserire le nuove confessioni fatte pochi mesi fa ai pubblici ministeri di Firenze e Palermo dall'ex sicario palermitano Spatuzza. Il neo pentito rivela un nuovo intreccio politico che alcuni boss avviano alla fine del '93. Giuseppe Graviano, secondo Spatuzza, avrebbe allacciato contatti con Marcello Dell'Utri. Ai magistrati Spatuzza dice che la stagione delle bombe non ha portato a nulla di buono per Cosa nostra, tranne il fatto che "venne agganciato ", nella metà degli anni Novanta "il nuovo referente politico: Forza Italia e quindi Silvio Berlusconi". Il tentativo di allacciare un contatto con il Cavaliere dopo le stragi era stato fatto anche da Brusca e Bagarella. Rivela Brusca: "Parlando con Leoluca Bagarella quando cercavamo di mandare segnali a Silvio Berlusconi che si accingeva a diventare presidente del Consiglio nel '94, gli mandammo a dire "Guardi che la sinistra o i servizi segreti sanno", non so se rendo l'idea...". Spiega sempre il pentito: "Cioè sanno quanto era successo già nel '92-93, le stragi di Borsellino e Falcone, il proiettile di artiglieria fatto trovare al Giardino di Boboli a Firenze, e gli attentati del '93". I mafiosi intendevano mandare un messaggio al "nuovo ceto politico ", facendo capire che "Cosa nostra voleva continuare a trattare". Perché era stata scelta Forza Italia? Perché "c'erano pezzi delle vecchie "democrazie cristiane", del Partito socialista, erano tutti pezzi politici un po' conservatori cioè sempre contro la sinistra per mentalità nostra. Quindi volevamo dare un'arma ai nuovi "presunti alleati politici", per poi noi trarne un vantaggio, un beneficio". Le due procure stanno già valutando queste dichiarazioni per decidere se riaprire o meno il procedimento contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, archiviato nel 1998. Adesso ci sono nuovi verbali che potrebbero rimettere tutto in discussione e riscrivere la storia recente del nostro Paese. |

I giudici di via D' Amelio 'Non si è voluto indagare'

perché non si è indagato a fondo sulla strage Borsellino? Chi fermò quegli investigatori che avevano scoperto strani contatti fra i killer di via D' Amelio e una fantomatica struttura dei servizi segreti ospitata al Cerisdi? Per la prima volta, dopo dieci anni di misteri, i giudici di Caltanissetta avanzano un terribile sospetto: «I vuoti di conoscenza che tuttora permangono nella ricostruzione dell' intera operazione che portò alla strage di via D' Amelio possono essere imputati anche a carenze investigative non casuali». E non è la sola drammatica certezza che esprime la sentenza Borsellino bis d' appello, le cui motivazioni sono state depositate nei giorni scorsi: «Dopo Falcone, la morte di Borsellino fu accelerata per alcuni motivi ben precisi». Anzitutto, secondo i giudici, l' intervista di Paolo Borsellino a una troupe francese, in cui si parlava delle indagini sul boss Vittorio Mangano, su Dell' Utri e Berlusconi: «Riina - dice la sentenza - aveva tutte le ragioni di essere preoccupato per quell' intervento che poteva rovesciare i suoi progetti di lungo periodo ai quali stava lavorando dal momento in cui aveva chiesto a Mangano di mettersi da parte perché intendeva gestire personalmente i rapporti con il gruppo milanese. è questo il primo argomento che spiega la fretta, l' urgenza e l' apparente intempestività della strage. Agire, prima che in base agli enunciati e ai propositi impliciti di quell' intervista potesse prodursi un qualche irreversibile intervento di tipo giudiziario». Poi c' è il capitolo della «trattativa» che sarebbe stata messa in atto fra mafia e apparati dello Stato. I giudici credono a Brusca: «Borsellino era venuto a conoscenza della trattativa e si era rifiutato di assecondarla e di starsene zitto». è un movente «complesso» quello individuato dalla Corte che nel marzo scorso ha emesso 13 ergastoli. Ma il nodo della sentenza resta la fase delle prime indagini sull' eccidio del 19 luglio ' 92. Nel capitolo terzo, il collegio presieduto da Francesco Caruso riporta ampi stralci della deposizione del vice questore Gioacchino Genchi, l' esperto informatico che al processo ha riferito - per la prima volta in pubblico - delle indagini su mafia e servizi, condotte con il capo della squadra mobile palermitana, Arnaldo La Barbera. Ma quelle indagini durarono poco, furono subito bloccate. «Una deposizione importante e inquietante», dice la sentenza. Quelle «carenze investigative non casuali», affermano i giudici, possono essere state «un limite» che «può aver condizionato l' intera investigazione sui grandi delitti del 1992, come è spesso capitato per i grandi delitti del Dopoguerra in Italia, quasi esista - è l' amara considerazione della sentenza - un limite insormontabile nella comprensione di questi fatti che nessun inquirente indipendente debba superare». è necessario allora riprendere le indagini, è l' accorato invito della Corte d' appello: «E tuttavia non si tratta di riprendere dall' inizio», prosegue la motivazione. Nelle duemila pagine della sentenza, così, c' è spazio per una rivalutazione di quanto fatto sin qui durante tre processi. Anche il tanto bistrattato Scarantino, pentito della prima ora e poi autore di una clamorosa ritrattazione, ha un suo peso nella ricostruzione offerta dai giudici d' appello.

|

|

Ripartono le indagini sulle stragi di mafia. Sullo sfondo dell'intrigo gli 007: uno di loro era presente in parecchi luoghi dove esplosero le bombe Falcone e Borsellino, inchieste riaperte caccia ad un agente segreto sfregiato. ATTILIO BOLZONI CALTANISSETTA 17 luglio 2009- Nessuno conosce il suo nome. Tutti dicono però che ha "una faccia da mostro". è un agente dei servizi di sicurezza. Lo cercano per scoprire cosa c'entra lui e cosa c'entrano altri uomini degli apparati dello Stato nelle stragi e nei delitti eccellenti di Palermo. Diciassette anni dopo si sta riscrivendo la storia degli attentati mafiosi che hanno fatto tremare l'Italia. Ci sono testimoni che parlano di altri mandanti, ci sono indizi che portano alla ragionevole convinzione che non sia stata solo la mafia a uccidere Falcone e Borsellino o a mettere bombe. É stata ufficialmente riaperta l'inchiesta su via Mariano D'Amelio. É stata ufficialmente riaperta l'inchiesta su Capaci. É stata ufficialmente riaperta anche l'inchiesta sull'Addaura, su quei cinquantotto candelotti di dinamite piazzati nel giugno dell'89 nella scogliera davanti alla casa di Giovanni Falcone. Una trama. Una sorta di "strategia della tensione" - questa l'ipotesi dei procuratori di Caltanissetta titolari delle inchieste sulle stragi palermitane - che parte dagli anni precedenti all'estate del 1992 e finisce con i morti dei Georgofili a Firenze e quegli altri di via Palestro a Milano. Gli elementi raccolti in questi ultimi mesi fanno prendere forma a una vicenda che non è circoscritta solo e soltanto a Totò Riina e ai suoi Corleonesi, tutti condannati all'ergastolo come esecutori e mandanti di quelle stragi. C'è qualcosa di molto più contorto e di oscuro, ci sono ricorrenti "presenze" - indagine dopo indagine - di agenti segreti sempre a contatto con i boss palermitani. Tutti a scambiarsi di volta in volta informazioni e favori, tutti insieme sui luoghi di una strage o di un omicidio, tutti a proteggersi gli uni con gli altri come in un patto di sangue. I procuratori di Caltanissetta - sono cinque che indagano, il capo Sergio Lari, gli aggiunti Domenico Gozzo e Amedeo Bertone, i sostituti Nicolò Marino e Stefano Luciani - hanno già ascoltato Vincenzo Scotti (ministro degli Interni fra il 1990 e il 1992) e l'allora presidente del Consiglio (dal giugno 1992 all'aprile 1993) Giuliano Amato per avere anche informazioni che nessuno aveva mai cercato. Su alcuni 007. Primo fra tutti quell'agente con la "faccia da mostro". É uno dei protagonisti dell'intrigo. Un'ombra, una figura sempre vicino e intorno a tanti episodi di sangue. Il suo nome è ancora sconosciuto, di lui sa soltanto che ha un viso deformato. In tanti ne hanno parlato, ma nonostante quella malformazione - segno evidente per un facile riconoscimento - nessuno l'ha mai identificato. Chi è? Gli stanno dando la caccia. Sembra l'uomo chiave di molti misteri palermitani. Il primo: l'attentato del 21 giugno del 1989 all'Addaura. C'è la testimonianza di una donna che ha visto quell'uomo "con quella faccia così brutta" vicino alla villa del giudice Falcone, poco prima che qualcuno piazzasse una borsa sugli scogli con dentro la dinamite. Qualcuno? Sull'Addaura c'è a verbale anche il racconto di Angelo Fontana, un pentito della "famiglia" dell'Acquasanta, cioè quella che comanda in quel territorio. Fontana rivela in sostanza che i mafiosi dell'Acquasanta quel giorno si limitarono a "sorvegliare" la zona mentre su un gommone - e a bordo non c'erano i mafiosi dell'Acquasanta - stavano portando i cinquantotto candelotti sugli scogli di fronte alla casa di Falcone. Un piccolo "malacarne" della borgata - tale Francesco Paolo Gaeta - assistette casualmente alle "operazioni". Fu ucciso a colpi di pistola qualche tempo dopo: il caso fu archiviato come un regolamento di conti fra spacciatori. Dopo il fallito attentato, a Palermo fecero circolare le solite voci infami: "É stato Falcone a mettersi da solo l'esplosivo". Il giudice, molto turbato, disse soltanto: "Sono state menti raffinatissime". Già allora, lo stesso Falcone aveva il sospetto che qualcuno, dentro gli apparati, volesse ucciderlo. Nino Agostino, ufficialmente agente del commissariato San Lorenzo ma in realtà "cacciatore" di latitanti, fu ammazzato insieme alla moglie Ida Castellucci il 5 agosto del 1989. Mai scoperti i suoi assassini. Come non scoprirono mai come un amico di Agostino, il collaboratore del Sisde Emanuele Piazza (anche lui cacciatore di latitanti) fu strangolato dai boss di San Lorenzo. Una soffiata, probabilmente. Il confidente Ilardo ha parlato anche di lui. E poi ha raccontato: "Io non so per quale ragione i servizi segreti partecipavano a queste azioni... forse per coprire determinati uomini politici che avevano interesse a coprire determinati fatti che erano successi, mettendo fuori gioco magistrati o altri uomini politici che volevano far scoprire tutte queste magagne". Un'altra testimonianza ancora viene da Vincenzo Agostino, il padre del poliziotto ucciso: "Poco prima dell'omicidio di mio figlio vennero a casa mia a Villagrazia di Carini due uomini che si presentarono come colleghi di Nino, uno aveva un viso orribile...". L'ultimo a parlare dell'agente segreto con "la faccia da mostro" è stato Massimo Ciancimino, il figlio di don Vito, sindaco mafioso di Palermo negli anni '70. Ai procuratori siciliani ha spiegato che quell'uomo era in contatto con suo padre da anni. Fino alla famosa "trattativa", fino a quell'accordo che Totò Riina voleva raggiungere con lo Stato italiano per "fermare le stragi". Un baratto. Basta bombe se aboliscono il carcere duro e cancellano la legge sui pentiti, basta bombe se salvano patrimoni mafiosi e magari decidono la revisione del maxi processo. Ma Massimo Ciancimino non ha rivelato solo gli incontri di suo padre con l'agente dal viso sfigurato. Ha parlato anche di un certo "signor Franco" e di un certo "Carlo". Forse non sono due uomini ma uno solo: un altro agente dei servizi. Uno con il quale il vecchio don Vito aveva un'intensità di rapporti lontana nel tempo. "Fu lui - sono parole di Ciancimino jr - a garantire mio padre, rassicurandolo che dietro le trattattive, inizialmente avviate dal colonnello dei carabinieri Mario Mori e dal capitano Giuseppe De Donno, c'era un personaggio politico". Di questo "signor Franco" o "Carlo", Massimo Ciancimino ha fornito ai procuratori indicazioni precise. E anche un'agenda del padre con i loro riferimenti telefonici. Un ultimo capitolo di questi intrecci fra mafia e apparati è affiorato dalle ultime indagini sull'uccisione di Paolo Borsellino. Un pentito (Gaspare Spatuzza) ha smentito il pentito (Vincenzo Scarantino) che 17 anni fa si era autoaccusato di avere portato in via D'Amelio l'autobomba che ha ucciso il procuratore e cinque poliziotti della sua scorta. "Sono stato io, non lui", ha spiegato Spatuzza, confermando comunque in ogni dettaglio la dinamica dei fatti e svelando che Falcone - prima di Capaci - sarebbe dovuto morire a Roma in un agguato. Le armi, fucili e pistole, a Roma le aveva portate lui stesso. Dopo un anno di indagini i magistrati di Caltanissetta hanno accertato che Gaspare Spatuzza ha detto il vero e Vincenzo Scarantino aveva mentito. Si era inventato tutto. Qualcuno lo aveva "imbeccato". Chi? "Qualcuno gli ha messo in bocca quelle cose per allontanare sospetti su altri mandanti non mafiosi", risponde oggi chi indaga sulla strage. Un depistaggio con frammenti di verità. Agenti segreti e scorrerie in Sicilia. Poliziotti caduti, omicidi di inspiegabile matrice. Boss e spie che camminano a braccetto. Attentati, uno dopo l'altro: prima Falcone e cinquantaquattro giorni dopo Borsellino. Una cosa fuori da ogni logica mafiosa. La tragedia di Palermo non sembra più solo il romanzo nero di Totò Riina e dei suoi Corleonesi. |

|

Ieri su Repubblica aveva spiegato di avere il "papello" di Riina sulle condizioni poste dalla mafia per fermare le stragi Ciancimino jr.: "Ho tutte le carte che spiegano il patto mafia-Stato" "Appena possibile darò il materiale i magistrati che mi interrogano da un anno Ma ci sono altri documenti. Sono altri che si devono pentire..." ATTILIO BOLZONI e FRANCESCO VIVIANO PALERMO 15 luglio 2009- Conferma che consegnerà il "papello" di Totò Riina, racconta di un dossier di don Vito con la dicitura "Carabinieri", svela che tutte le carte segrete erano conservate in una cassaforte della sua villa di Mondello e che "stranamente" alcuni ufficiali dell'Arma non l'aprirono. E poi ricorda di "alti magistrati che incontravano mio padre e Salvo Lima per aggiustare processi". Parla Massimo Ciancimino, il figlio dell'ex sindaco mafioso, il testimone che con le sue verità sta facendo tremare Palermo. Quando si libererà di quell'"atto" - il papello - con il quale il capo dei capi della mafia di Corleone nell'estate del 1992 stava ricattando lo Stato? Dov'erano e dove sono custodite tutte queste carte di suo padre, compreso il papello? Lei sta raccontando tanto dal giugno del 2008, si sente un pentito? Chi dovrebbe pentirsi? Cosa ha svelato ai magistrati in questi ultimi mesi? In quell'occasione Riina fece anche il nome dell'allora ministro degli Interni, Nicola Mancino: cosa c'entra in questa vicenda? Con chi trattò suo padre per la cattura di Riina? Perché Ciancimino non si fidava dei due ufficiali dell'Arma? Chi erano questi politici e questi magistrati? |

|

Il figlio dell'ex sindaco sta collaborando con la procura di Palermo Indagati il senatore Pdl e Saverio Omano, deputato Udc Ciancimino jr accusa "Così Vizzini riciclava il mio denaro" PALERMO 14 marzo 2009- Viaggiava su e giù tra Palermo e Roma con valigette piene di banconote e distribuiva ai politici: 900 mila euro a Carlo Vizzini, 100 mila a Saverio Romano. Massimo Ciancimino accusa e si autoaccusa e i primi nomi eccellenti finiscono, insieme al suo, nel registro degli indagati della Procura di Palermo sulla scorta delle dichiarazioni del figlio dell'ex sindaco che da mesi collabora con i pm della Dda nell'ambito di un'inchiesta, condotta dal sostituto Nino Di Matteo e dall'aggiunto Antonio Ingroia, che ha preso le mosse dalla cosiddetta "trattativa" fra Stato e mafia subito dopo le stragi del'92. Di Carlo Vizzini, senatore del Pdl, presidente della commissione Affari costituzionali e componente della commissione Antimafia, Ciancimino parla come di una sorta di socio occulto della Sirco Fingas, la società attraverso la quale il figlio dell'ex sindaco avrebbe riciclato una parte dell'ingente patrimonio occultato dal padre. Di Saverio Romano, deputato e segretario dell'Udc siciliana, racconta invece di un sostanzioso contributo ricevuto quando era sottosegretario al Lavoro del precedente governo Berlusconi. Soldi che Massimo Ciancimino, già condannato in primo grado a cinque anni e otto mesi, afferma di aver consegnato personalmente ai due parlamentari. Eccolo "il progredire di delicatissime indagini sulle relazioni esterne di Cosa nostra", richiamato proprio qualche giorno fa dai magistrati di Palermo nel documento di solidarietà al procuratore Messineo dopo la pubblicazione su Repubblica di alcuni articoli sulle inchieste di mafia in cui è coinvolto il cognato di Messineo, l'imprenditore Sergio Sacco. Indagini, quelle sulle relazioni esterne di Cosa nostra, alle quali oltre a Massimo Ciancimino, da qualche settimana, sta fornendo il suo contributo anche il tributarista Gianni Lapis, l'uomo al quale il vecchio don Vito avrebbe affidato la gestione del suo patrimonio insieme all'avvocato romano Giorgio Ghiron. Erano loro a gestire il conto "Mignon", con quei 27 milioni di euro, provento del lucroso affare del gas al quale Carlo Vizzini, secondo quanto racconta Ciancimino, sarebbe stato personalmente interessato insieme ad altri insospettabili, soci occulti o meno del gruppo Sirco, (nel quale sarebbero appunto finiti i soldi di Don Vito) poi venduto agli spagnoli. La "quota" di Vizzini sarebbe stata di novecentomila euro. Denaro che Ciancimino jr. racconta di aver personalmente consegnato nel 2004 al parlamentare in due tranche, una da 500 mila a Roma e una da 400 mila a Palermo. A disporre la cifra in favore di Vizzini sarebbe stato Lapis, "amministratore" di quel conto del quale, solo nei mesi scorsi, Ciancimino ha ammesso di essere il reale intestatario di sette dei ventisette milioni di euro. E sempre Lapis, secondo le accuse di Ciancimino, avrebbe poi disposto un contributo di 100mila euro nei confronti dell'ex sottosegretario al Lavoro Saverio Romano, già indagato dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa in un'inchiesta riaperta in seguito alle dichiarazioni del pentito Francesco Campanella. |

|

L'ultima pista: "In un hotel la regia della strage di via D'Amelio" Dalla sede degli 007 alle frasi di un pentito. E spunta anche la versione di Genchi Mafia e servizi, telefonate e carte sparite ecco gli indizi nelle inchieste ATTILIO BOLZONI FRANCESCO VIVIANO CALTANISSETTA 18 luglio 2009 C'è puzza di spie in ogni strage siciliana. Misteri di mafia e misteri di Stato. Chiamate fatte da boss e dirette a uffici dei servizi segreti, biglietti con numeri telefonici intestati a capi degli apparati di sicurezza trovati sulla scena del crimine, esperti in bonifica ambientale in contatto con sospetti attentatori. E ancora: agende sparite (quella rossa di Paolo Borsellino), depistaggi, pentiti fasulli o pilotati. Dalle indagini sui massacri avvenuti in Sicilia fra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 stanno affiorando complicità e patti, intrecci, una rete di "interessi convergenti". I procuratori di Caltanissetta hanno riaperto tutte le inchieste sulle stragi ripescando vecchi fascicoli e interrogando nuovi testimoni, ripercorrendo piste frettolosamente abbandonate, scoprendo indizi che si orientano verso quelli che vengono chiamati "i mandanti occulti" o i "soggetti esterni" a Cosa Nostra. A Villa Igiea, lo splendido albergo voluto dai Florio sul mare di Palermo, quel pomeriggio c'era - secondo Genchi - un ospite speciale che avrebbe praticamente "guidato" le operazioni per l'uccisione di Borsellino. Il consulente ha ricostruito il "movimento" telefonico nei minuti che hanno preceduto l'attentato. Ha accertato che dal cellulare clonato di un'ignara donna napoletana, A. N., sono partite prima alcune chiamate a mafiosi di Villagrazia di Carini (il luogo dove Borsellino quel pomeriggio è partito con la sua scorta), poi alcune chiamate a mafiosi di Palermo e infine - proprio quando l'autobomba è esplosa - l'ultima chiamata a Villa Igiea. Chi c'era dentro il lussuoso hotel? Chi era l'ospite innominabile che probabilmente i procuratori di Caltanissetta stanno cercando? Mafia e servizi, ci sono impronte dappertutto. Di chi era quel numero di telefono trovato sul bigliettino di carta recuperato a qualche metro da dove Giovanni Brusca fece esplodere l'autostrada a Capaci? Era di L. N., il capo del Sisde a Palermo. "Era un appunto sulla riparazione di un cellulare Nec P 300 che qualcuno dei miei uomini deve avere perso durante il sopralluogo", ha risposto L. N. Fine della deposizione e fine delle indagini. C'è solo un particolare da ricordare: cellulari di quel tipo - Nec P 300 - sono stati trovati qualche tempo dopo nel covo di via Ughetti, la casa dove si nascondevano i macellai di Capaci e parlavano - ascoltati dalle microspie - "dell'attentatuni" che avevano preparato. A chi erano indirizzate le telefonate di Gaetano Scotto - mafioso dell'Acquasanta, imputato dell'inchiesta sull'uccisione del procuratore - poco prima della strage di via D'Amelio? Al castello Utvegio, una costruzione degli Anni Venti che domina Palermo da Montepellegrino. Lì erano acquartierati alcuni "irregolari" del Sisde, i superstiti di quel carrozzone sfasciato che era l'Alto Commissariato antimafia. Spie. Coincidenze, tutte coincidenze che ora i procuratori di Caltanissetta stanno mettendo in fila e risistemando in un "quadro". Forse in passato ci sono state "carenze investigative". O forse c'è sempre stato qualcuno che non voleva spingersi oltre Totò Riina e i suoi Corleonesi. |

|

La procura: Riina ordinò l' assassinio di De Mauro Repubblica — 17 giugno 2005 pagina 1 sezione: PRIMA PAGINA PALERMO - In redazione l' aveva confidato a più di un collega: «Ho uno scoop che farà tremare l' Italia». Era venuto a sapere che il principe Junio Valerio Borghese stava preparando un golpe. E che Cosa Nostra complottava con i generali. Mauro De Mauro però fece le domande giuste alle persone sbagliate. Prima lo rapirono e lo «interrogarono», poi lo strangolarono. SEGUE A PAGINA 27 Il suo cadavere fu seppellito in campagna, tra la borgata di Villagrazia e la foce del fiume Oreto. Trentacinque anni dopo si chiude l' inchiesta sul primo delitto eccellente di Palermo. è la «pista nera» che puzza di mafia. è la sola, l' unica che resiste a più di tre decenni di aggrovigliate investigazioni. I fascisti progettavano di fare il colpo di stato alleandosi in Sicilia con i boss, fu la scoperta di quel patto la condanna a morte di Mauro De Mauro, reporter del quotidiano della sera L' Ora, corrispondente dall' isola de Il Giorno e della Reuters, giornalista famoso e dal burrascoso passato repubblichino nella Decima Mas. Ucciso nel settembre 1970 per una notizia che gli avevano soffiato amici frequentati in gioventù, compagni d' armi e camerati. Mandanti dell' omicidio i capi della Cupola Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti e Salvatore Riina. Ordinarono il suo rapimento dopo un incontro a Roma con il principe Borghese e due alti ufficiali del Sid, il servizio segreto militare di allora. Il golpe era previsto per dicembre, nella notte tra il 7 e l' 8, nome in codice del piano insurrezionale "Tora Tora". Fu un omicidio «preventivo», sostengono i magistrati nella loro ultima ricostruzione sul sequestro del giornalista. A soffocarlo furono Mimmo Teresi, Emanuele D' Agostino e Stefano Giaconia, picciotti di Santa Maria di Gesù, tutti e tre assassinati nella guerra di mafia degli anni 80. Con loro ci sarebbe stato anche Bernardo Provenzano. Nei prossimi giorni, l' inchiesta giudiziaria sarà ufficialmente definita dai sostituti procuratori Gioacchino Natoli e Antonio Ingroia. Già decisa una richiesta di rinvio a giudizio per Totò Riina, gli altri due mandanti sono ormai morti. Incerta ancora la posizione di Provenzano. Ad accusarlo c' è solo il pentito Francesco Di Carlo, non ci sono altre "chiamate" o riscontri alle sue dichiarazioni. Sta finendo in archivio così il caso De Mauro, il più misterioso dei gialli palermitani, una trama che si è intrecciata con tanti altri affaire italiani, primo tra tutti l' attentato di Bascapè del 27 ottobre del 1962, l' aereo del presidente dell' Eni Enrico Mattei che decollò da Catania e precipitò a pochi chilometri da Linate. L' inchiesta sulla morte del giornalista è stata ripescata l' ultima volta 10 anni fa, dopo che un magistrato di Pavia - Vincenzo Calia, quello che aveva riaperto le indagini su Mattei - chiese e inviò carte a Palermo. Uno scambio di documenti che ha dato spinta all' istruttoria siciliana. Praticamente è ricominciata daccapo. Tanti i testimoni mai ascoltati, gli indizi mai approfonditi, gli interrogatori mai verbalizzati. Un depistaggio dopo l' altro. Trovata traccia anche di un colloquio riservato dell' allora capo della omicidi della squadra mobile Boris Giuliano con Ugo Saito, il giudice titolare della prima inchiesta: il commissario lo avvertiva che «c' era qualcuno al ministero a Roma che non voleva andare a fondo alla morte di De Mauro». Scartate tutte le altre ipotesi sul sequestro - quella che portava al traffico di stupefacenti seguita precipitosamente dal colonnello dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, e quella che conduceva alle esattorie dei cugini Salvo inutilmente battuta dai poliziotti - la procura di Palermo 35 anni dopo ha ricostruito il movente del delitto. Il giornalista era già tempo sorvegliato dai mafiosi. Avevano paura che scoprisse qualcosa sull' «incidente» al presidente dell' Eni, lui lavorava alla sceneggiatura del film che Francesco Rosi stava girando proprio sull' attentato di Bascapè. Ma De Mauro non custodiva segreti su Mattei. Si era invece imbattuto in quell' altra storia, il colpo di stato, il golpe che il "principe nero" voleva far scattare da lì a tre mesi coinvolgendo anche Cosa Nostra. I mafiosi avrebbero dovuto occupare la sede Rai di Palermo, le prefetture e le questure delle città siciliane. Erano quasi le 9 di sera del 16 settembre quando sparì proprio sotto casa sua, in via delle Magnolie, la Palermo del sacco edilizio. Mauro uscì dalla redazione de L' Ora e fermò la sua Bmw davanti a un bar, comprò due etti di caffè macinato, due pacchetti di Nazionali senza filtro e una bottiglia di bourbon. Stava posteggiando l' auto quando sua figlia Franca - la ragazza si sarebbe dovuta sposare la mattina dopo - dalla finestra vide il padre «che parlava con due o tre uomini». Poi la Bmw all' improvviso ripartì. Fu ritrovata la mattina dopo dall' altra parte della città. Aveva ancora le chiavi inserite nel cruscotto. A Palermo è il rituale della lupara bianca. Così Mauro scomparve per sempre. Per più di vent' anni solo silenzio. Dopo le stragi del 1992 cominciarono a parlare i pentiti. Il primo fu Gaspare Mutolo. Svelò due nomi: «Lo strangolarono Stefano Giaconia ed Emanuele D' Agostino». Poi arrivò Buscetta. E poi ancora Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Gaetano Grado. Tranne don Masino che è morto, gli altri sono stati tutti riascoltati dai magistrati. E tutti hanno indicato la "pista nera". Per ultimo Francesco Di Carlo ha ricordato di summit a Roma tra capimafia e generali. E ha spiegato: «De Mauro non fu nemmeno trascinato via a forza quella sera..». Conosceva bene una di quelle «due o tre persone» che sua figlia Franca intravide dalla finestra di casa. Era Emanuele D' Agostino, l' autista di Bontate. De Mauro si fidava in qualche modo di D' Agostino. E forse proprio da lui stava cercando di avere quel pezzo mancante per il suo scoop. Lo portarono in un casolare e fu Mimmo Teresi a interrogarlo, a tirargli fuori quello che sapeva sul colpo di stato. Poi lo uccisero. Nessuno dei pentiti sa dove sia esattamente la sua tomba, tutti dicono che è «sicuramente sotterrato» a Villagrazia, sul letto di quello che una volta era il fiume Oreto. Il resto di questa storia italiana è confinato tra le pieghe di un' inchiesta che è stata dimenticata per anni, insabbiata. I magistrati di Palermo dopo tanto tempo hanno voluto interrogare ancora Vittorio Nisticò, il direttore de L' Ora, il giornale dell' altra Palermo. E per la prima volta da quel lontano 1970 hanno ascoltato Bruno Carbone, un collega che lavorava nella stessa stanza con De Mauro. Carbone ci aveva confessato nel 2001: «Mauro mi disse che aveva per le mani un colpo straordinario, io sono stato testimone della sua vita eppure non c' è mai stato un poliziotto o un magistrato che abbia sentito il dovere di chiedermi qualcosa». E aveva aggiunto: «Pochi giorni prima di sparire avevo suggerito a Mauro di parlare con il procuratore Pietro Scaglione. Lui ci andò. Dopo pochi mesi uccisero anche Scaglione». - ATTILIO BOLZONI |

|

sicilia 1943 i misteri del' eversione Repubblica — 30 novembre 2005 pagina 10 sezione: PALERMO Gli anni dell' immediato dopoguerra e della guerra fredda continuano a nascondere segreti che non tutti hanno voglia di chiarire, al punto che la possibilità di aprire gli archivi rimane controversa. Qualche giorno fa si è appreso che il nuovo governo conservatore polacco aprirà gli archivi del Patto di Varsavia, mentre in America i National Achives già desecretati da Clinton rischiano di tornare segreti. Un' accurata ricerca negli archivi americani e italiani ha permesso a Giuseppe Casarrubea di completare la ricostruzione della storia siciliana nel periodo compreso fra lo sbarco alleato e Portella della Ginestra, ancorando le sue tesi a riscontri documentari difficilmente contestabili. I risultati possiamo leggerli in "Storia segreta della Sicilia" (Bompiani, 358 pagine, 9 euro), che domani alle 16 sarà presentato da Ernesto Burgio, Salvatore Lupo e Nicola Tranfaglia nella facoltà di Lettere. Il tema di fondo è la nascita dello stragismo neofascista in Italia. Argomento scomodo, che richiama immagini forti: sembra di togliere un grosso sasso e scoprire un brulicare di vermi che lontano dagli sguardi conducono la loro esistenza sotterranea. Tutto comincia in Sicilia, prima regione occupata dagli Alleati e terra da riconquistare sin dal luglio 1943. Per il nascente neofascismo l' isola è un laboratorio, pullulante di gruppi pronti al sabotaggio. Sullo sfondo c' è la mafia, «terreno concreto di molti passaggi eversivi e forca caudina di molte scelte», e il separatismo si riduce ad essere solo un paravento. Dove scoppiavano i tumulti erano le stesse forze dell' ordine a scoprire che i protagonisti erano capi fascisti. I documenti provano l' esistenza di una rete, in grado di manovrare i moti popolari e indirizzarli. Casarrubea individua gruppi di ispirazione fascista organizzati secondo una semplice struttura verticale, a ogni capo corrispondono esecutori opportunamente addestrati. A livello nazionale, dopo la morte di Mussolini c' è una fase di riorganizzazione. Più che una rottura il 25 aprile 1945 appare una linea di demarcazione, oltre la quale piccole e medie organizzazioni militari cominciano ad operare coperte dal segreto. Fra loro troviamo anche l' antenata di Gladio, che ufficialmente è formata in Italia negli anni Cinquanta per dirigere la resistenza in caso di invasione comunista. Nel dopoguerra in Sicilia sono in tanti - mafia, agrari, neofascisti - a non volere la formazione di un governo di sinistra, ad agire per spaccare i partiti del Cln e impedire l' unità delle forze democratiche. Ma per Casarrubea lo schema della lotta di classe con gli agrari antagonisti del movimento contadino, adottato dalla storiografia di sinistra per leggere quegli anni, è insufficiente perché non considera la componente eversiva pura rappresentata dai gruppi neofascisti. I quali teorizzano la strage come metodo di lotta politica, sparare nel mucchio è il frutto di una scelta spregiudicata che non si ferma di fronte a nulla. Del resto l' emergenza sembra impellente: se a livello nazionale le sinistre sono al governo, bisogna agire in fretta. Da qui i sindacalisti uccisi, gli attacchi alle Camere del Lavoro, Portella della Ginestra, l' assalto alla centrale elettrica che nel giugno ' 47 lasciò Palermo al buio: tutti episodi da leggere sullo stesso sfondo. I comunisti erano consapevoli che rischiavano la sopravvivenza politica, e agivano di conseguenza. Portella, ad esempio, è il punto di arrivo di un percorso cominciato almeno due anni prima e che presentava tutti i caratteri di un' operazione militare, ma nessuno sembrava avere voglia di fare troppe domande. Quando, un mese dopo la strage, il comunista siciliano Giuseppe Montalbano tenta di presentare un' interrogazione per mettere in discussione la versione ufficiale del ministro Scelba, fu lo stesso Togliatti ad impedirglielo accampando motivazioni formali. In quel momento, per il Partito comunista era troppo pericoloso sostenere una campagna contro il governo. L' esempio della Grecia, dove i comunisti erano stati messi fuori legge, era vicino ed eloquente. Nel sottobosco della storia dove agiscono i nuovi gruppi neofascisti i protagonisti hanno quasi sempre più di un nome, ogni volta che cambiano zona di operazioni cambiano anche identità. Giuliano e la sua banda non sono affatto degli ingenui ragazzotti inconsapevoli: alcuni banditi passano per la scuola di sabotaggio di Verona, fondata dal capo nazista Otto Ragen, dove si formavano i quadri per le azioni di disturbo nei territori occupati. E il bandito Salvatore Giuliano recluta i suoi uomini con forme di ingaggio identiche a quelle di altri gruppi paramilitari: 50 mila lire di premio iniziale e poi 6 mila lire al mese. Insomma, nulla è come appare. Ma tra il 1943 e il '47 la Sicilia conferma di essere la prima casella di quell' Italia delle stragi e dei misteri che avrà lunga e tragica fortuna, sino ad anni piuttosto recenti. - AMELIA CRISANTINO |

|

Dopo diciassette anni di silenzio totale parla il boss di Corleone E sulla strage di via d'Amelio accusa i servizi e lo Stato Riina sul delitto Borsellino "L'hanno ammazzato loro" 19 luglio 2009 ATTILIO BOLZONI, FRANCESCO VIVIANO TOTÒ RIINA, l'uomo delle stragi mafiose, per la prima volta parla delle stragi mafiose. Sull'uccisione di Paolo Borsellino dice: "L'ammazzarono loro". E poi - riferendosi agli uomini dello Stato - aggiunge: "Non guardate sempre e solo me, guardatevi dentro anche voi". Dopo diciassette anni di silenzio totale il capo dei capi di Cosa Nostra esce allo scoperto. Riina lo fa ad appena due giorni dalla svolta delle indagini sui massacri siciliani - il patto fra cosche e servizi segreti che i magistrati della procura di Caltanissetta stanno esplorando. Ha incaricato il suo avvocato di far sapere all'esterno quale è il suo pensiero sugli attentati avvenuti in Sicilia nel 1992, su quelli avvenuti in Italia nel 1993. Una mossa a sorpresa del vecchio Padrino di Corleone che non aveva mai aperto bocca su niente e nessuno fin dal giorno della sua cattura, il 15 gennaio del 1993. Un'"uscita" clamorosa sull'affaire stragi, che da certi indizi non sembrano più solo di mafia ma anche di Stato. Ecco quello che ci ha raccontato ieri sera l'avvocato Luca Cianferoni, fiorentino, da dodici anni legale di Totò Riina, da quando il più spietato mafioso della storia di Cosa Nostra è imputato non solo per Capaci e via Mariano D'Amelio, ma anche per le bombe di Firenze, Milano e Roma. Avvocato, quali sono le esatte parole pronunciate da Totò Riina? Sono proprio queste: "L'ammazzarono loro"? E poi, che altro ha le ha detto Totò Riina? Ma Totò Riina è stato condannato in Cassazione per l'omicidio di Borsellino, per l'omicidio di Falcone, per le stragi in Continente e per decine di altri delitti: che interesse ha a dire soltanto adesso quello che ha detto? Le ha raccontato altro? E poi, che altro le ha detto Totò Riina nel carcere di Opera? E questo cosa significa, avvocato? Le ha mai detto qualcosa, il suo cliente, sui servizi segreti? Insomma, Totò Riina in sostanza cosa pensa delle stragi? |

|

"Mercadante: Un deputato della mafia" nella notte della sentenza 28 luglio 2009 Lunga camera di consiglio del tribunale di Palermo per la sentenza nel processo contro l’ex deputato regionale di Forza Italia Giovanni Mercadante, un radiologo molto noto nel capoluogo siciliano, accusato di associazione mafiosa assieme a un altro medico, Antonino Cinà, e a sette imputati, tra i quali (per una estorsione) Bernardo Provenzano. Ipm Antonino Di Matteo e Gaetano Paci hanno chiesto la condanna di Mercadante a 14 anni di reclusione, di Cinà (e di un altro imputato, Lorenzino Di Maggio) a 16 e di Provenzano a 9. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio alle 10 di ieri mattina. Un processo delicatissimo. Giovanni Mercadante, al contrario di altri politici che in passato sono rimasti coinvolti in inchieste su Cosa Nostra, è accusato di aver fatto parte dell’associazione e non solo di «concorso esterno». Su di lui pesa il sospetto di essere stato una creatura politica di Bernardo Provenzano. Non solo per aver avuto col padrino dei rapporti d’affari nel settore della sanità, ma per aver stabilito un accordo: in cambio dell'appoggio dei clan alle elezioni regionali del 2001 e del 2006 avrebbe garantito l’ingresso in politica, nelle fila di Forza Italia, del nipote di un boss. Tutto nasce nel 2005-2006 da un’intercettazione ambientale e prima ancora, nel 2001, da un «pizzino» rinvenuto in un covo di Provenzano. Nel messaggio il figlio del boss chiedeva al padre il permesso di incontrare Mercadante per una visita. Il nome del medico non era indicato in chiaro, ma con un codice numerico, precauzione che ovviamente insospettì gli investigatori. Ma probabilmente non si sarebbe andati oltre un sospetto di connivenza - Mercadante infatti fu candidato e ottenne un ottimo successo personale Poche settimane dopo quell'incontro, scatta l'operazione Gotha. Finiscono tutti dentro. Rotolo, Cinà, il giovane Parisi e altri 40 uomini d'onore. Il 10 luglio 2006 viene arrestato Mercadante. In aula Mercadante ha negato il rapporto con Provenzano ma ha anche fatto chiaramente intendere di non avere alcuna intenzione di diventare il capro espiatorio dei rapporti fra mafia e politica. Nell’ammettere di aver conosciuto Leoluca Di Miceli, già finito in carcere con l'accusa di essere uno dei cassieri di Provenzano, ha fatto un’affermazione che è suonata come un messaggio a tutto il suo ambiente politico, chiamando in causa l’attuale presidente del Senato: «Nel 1996, non ero candidato. Di Miceli e suo genero Leo Pomilla sostennero Misuraca, candidato di Forza Italia alle regionali, e Schifani, in corsa per le nazionali... L' avrebbero votato a prescindere, perché Schifani era il solo candidato che si opponeva alla sinistra». |

|

L'ultimo mistero siciliano è una carta sim scomparsa nelle stanze della Corte d'Appello Dentro c'è anche il numero dell'agente segreto che trattò con Vito Ciancimino Palermo, sparita una prova dei contatti fra Stato e mafia di ATTILIO BOLZONI e FRANCESCO VIVIANO PALERMO 31 luglio 2009- L'ultimo mistero siciliano è una carta sim, una scheda telefonica scomparsa nelle stanze della Corte di Appello di Palermo. La cercano da molto tempo e non la trovano. Dentro c'è anche il numero del cellulare di "Carlo", l'agente segreto che ha trattato con Vito Ciancimino prima e dopo le stragi del 1992. Il suo nome è sconosciuto agli investigatori, la sola via per identificarlo era quella carta sim requisita nel giugno del 2006 a Massimo, il figlio di don Vito, al momento dell'arresto. C'è il verbale di sequestro di uno dei suoi telefonini, c'è anche il verbale di sequestro della scheda ma la carta è sparita. Dalla procura di Palermo sono partite più richieste e "sollecitazioni" alla Corte di Appello però - dopo mesi di ricerche - non è stata consegnata ancora ai pubblici ministeri che indagano sul patto fra Stato e Mafia. O qualcuno l'ha sottratta o qualcun altro l'ha infilata in un posto sbagliato. Forse fra un giorno o fra un anno salterà fuori da qualche scatolone o forse non ricomparirà più. E "Carlo", se non ci sarà nessuno che dirà chi è, resterà nell'ombra. E' il personaggio centrale di tutta l'inchiesta siciliana sugli avvenimenti di quell'estate del 1992. Più dello sfregiato, quell'altro agente segreto con la "faccia da mostro" che i magistrati di Palermo e di Caltanissetta stanno inseguendo da mesi. Più degli "irregolari" del Sisde che per anni si sono aggirati nelle borgate palermitane "camminando" insieme a boss e a picciotti - questa l'ipotesi - per mettere bombe o far paura a Falcone e Borsellino. E' "Carlo" l'uomo cerniera di più "alto livello" fra Mafia e Stato prima e dopo le stragi di diciassette anni fa. E' lui - lo racconta Massimo Ciancimino - che aveva materialmente in mano il famigerato "papello" alla vigilia del massacro di via D'Amelio mentre discuteva con suo padre sulle prossime mosse per far contento Totò Riina. Il figlio di don Vito non conosce l'identità di "Carlo" e quella scheda telefonica scomparsa era l'unica traccia per risalire all'oscuro 007. Ha fra i sessanta e i sessantacinque anni, Vito Ciancimino aveva una frequentazione con lui dal 1980. Un vero "intermediario" fra pezzi dello Stato e poteri criminali. Uno che poteva entrare e uscire dalle carceri italiane quando voleva. Uno che ha fatto avere a Vito Ciancimino anche un passaporto turco subito dopo l'uccisione di Salvo Lima, all'inizio del 1992. E' stato "Carlo" a portarglielo a casa sua, a Roma in via San Sebastianello. "Se dovesse averne bisogno, se avesse necessità di allontanarsi in fretta dall'Italia", gli disse "Carlo". La foto che servì per quel passaporto, don Vito l'ha fatta in uno studio a pochi passi dalla sua abitazione. Si è messo in posa con una barba finta. Ma quel passaporto l'ex sindaco di Palermo non l'ha mai usato. E' fra le carte ereditate dal figlio. Le "visite" in carcere si fanno sempre più frequenti. E anche la "libertà" di don Vito in galera è tanta. Può chiamare con un cellulare di "Carlo". E può incontrare, anche quando è ufficialmente in isolamento, altri detenuti. Come per esempio Nino Salvo, il grande esattore mafioso della Sicilia, con Salvo Lima l'uomo più potente della corrente andreottiana nell'isola che Giulio Andreotti ha sempre negato di conoscere. Ecco cosa raccontava il 17 marzo 1993 Vito Ciancimino al procuratore capo di Palermo Giancarlo Caselli, al sostituto Antonio Ingroia e - guarda caso presente all'incontro - al capitano dei carabinieri Giuseppe De Donno, il fedelissimo del generale Mario Mori che fu il primo ad "agganciare" Massimo Ciancimino per avviare la "trattativa". Allora don Vito non raccontò come poteva aggirare l'isolamento, però ricordò: "Nino salvo mi disse: 'Hai capito di quali romani ci parlò Salvo Lima? Non hai capito niente... Ti comunico in termini perentori che a decidere l'assassinio del generale Dalla Chiesa e dell'onorevole Pio La Torre è stato Giulio Andreotti". All'epoca don Vito fu bollato come un "depistatore". Poi, dopo la morte di don Vito e dopo le disavventure del figlio Massimo arrestato per riciclaggio, "Carlo" non ha mai voluto abbandonare i contatti con i Ciancimino. Soprattutto con Massimo. E' stato lui a fargli avere le aragoste vive il giorno di Ferragosto del 2007, quando Massimo era agli arresti domiciliari. E' stato lui a presentarsi come "un carabiniere" sotto la sua casa di Palermo qualche mese fa. E' stato sempre lui il 10 luglio scorso, nel primo pomeriggio, a entrare segretamente nell'appartamento bolognese di Ciancimino jr per lasciare un messaggio: "Ma chi te lo fa fare? Perché ti sei messo in questa situazione? Non pensi alla tua famiglia?". E ieri, Massimo Ciancimino, ascoltato di sera in procura a Palermo, forse ha parlato anche dell'ultimo incontro con "Carlo" e dei suoi avvertimenti. |

|

Una raffica di richieste ai capi dei servizi segreti per identificare una dozzina di agenti Nelle nuove inchieste nomi di mafiosi mai coinvolti nelle stragi e di funzionari dello StatoStrage Borsellino, il processo si rifarà Il giudice disse: "Mi ha tradito un amico" dal nostro inviato ATTILIO BOLZONI I pubblici ministeri di Caltanissetta studiano in questi giorni le carte per inviare alla Corte di Appello di Catania, competente per territorio, una tranche del primo processo Borsellino. E intanto hanno spedito una raffica di richieste ai capi dei servizi segreti, il vecchio Sisde e il vecchio Sismi, per "l'identificazione" di almeno una dozzina di agenti segreti coinvolti in "operazioni sporche" in Sicilia. Sono investigazioni ad incastro. Ogni giorno, a Caltanissetta, sfilano testimoni eccellenti che ricostruiscono vicende di 17 anni fa. Come due magistrati che, a metà mese, si sono presentati al procuratore capo Sergio Lari e al suo vice Domenico Gozzo. Due giovani colleghi di Paolo Borsellino a Marsala, un uomo e una donna. Hanno messo a verbale: "Un giorno di quell'estate siamo andati a trovare Paolo nel suo ufficio a Palermo, era stravolto. Si è alzato dalla sedia, si è disteso sul divano, si è coperto il volto con le mani ed è scoppiato a piangere. Era distrutto e ripeteva: "Un amico mi ha tradito, un amico mi ha tradito..."". I pubblici ministeri di Caltanissetta ora stanno provando a scoprire il nome di quell'"amico" e provando a capire se il "tradimento" sia legato alla trattativa fra Mafia e Stato forse proprio all'origine della morte di Borsellino. S'interrogano testimoni e s'indagano nuovi protagonisti dei misteri e dei crimini siciliani. Mafiosi e funzionari di polizia che al tempo seguirono l'inchiesta, uomini dei "servizi", picciotti che trasportarono auto e esplosivi. Cambia anche l'"epicentro" mafioso delle indagini. Si sposta dalla "famiglia" della Guadagna (quella del pentito fasullo, Vincenzo Scarantino, che si autoaccusò della strage) a quella di Brancaccio (quella di Gaspare Spatuzza, il pentito che ha smentito Scarantino ammettendo di essere stato lui a portare l'autobomba in via D'Amelio), cambiano gli scenari mafiosi e non solo quelli. La caccia è anche agli altri, agli "esterni" a Cosa Nostra, quelli che insieme ai boss avrebbero "ideato e organizzato" la strage. Si cerca ancora il misterioso agente segreto con "la faccia da mostro", l'uomo che sarebbe stato visto sia "nei pressi dell'Addaura" - quando mafiosi e "servizi" volevano far saltare in aria Falcone nel giugno dell'89 - e l'uomo - secondo le rivelazioni di Massimo Ciancimino - che complottava con suo padre, don Vito. Nelle ultime ore si è diffusa la voce che "faccia da mostro" era stato identificato. Falso. Poi, ieri, un foglio locale ha riportato la notizia che l'agente con quel volto deformato è stato avvistato anche in via D'Amelio il giorno della strage. Falso. Nella convulsa nuova fase d'indagine sulle stragi siciliane si rincorrono notizie vere e taroccate, come se qualcuno avesse ricominciato ancora con manovre e depistaggi. In questo clima i pm di Caltanissetta si preparano a trasmettere gli atti del primo processo Borsellino alla procura generale, che poi li invierà alla Corte di Appello di Catania per la revisione. classificato top secret il famigerato "papello" che dovrebbe consegnare Massimo Ciancimino. |

|